자린고비

돈이나 물건을 아끼는 태도가 지나쳐서 몹시 인색한 사람.

민간어원에 보면,

옛날 충주 지방에 이씨 부자가 있었는데,

어찌나 구두쇠였던지 제사 때마다 지방에 `고비(考 妣)`

즉 `죽은 아비 考`, `죽은 어미 妣`를 써서 매년 기름에 전(절인) 똑 같은 지방을

썼다고 한다.

지방은 제사를 지내고 태워 없애는 것이 일반적인 관례인데,

그만큼 인색한 부자였던 것이다.

그래서 ‘절은고비’란 말이 생기고,

‘절은고비 >저린고비 >자린고비’로 바뀌게 되었다.

이 말은, 종이(지방)를 태우지 않고 계속 사용했다는 인색함을 책망하는 뜻으로

쓰이기도 하고, 하찮은 것도 함부로 버리지 않고 절약하는 정신을 높이 사 주는

뜻으로 쓰이기도 한다.

충청북도 음성군 금왕읍 삼봉리에서 전해 내려오는 자린고비 조륵이

쉬파리가 장독에 앉았다가 날아가자 다리에 묻은 장이 아깝다고,

“저 장도둑놈 잡아라.” 하고 외치며 단양 장벽루까지 파리를 쫓아갔다.

무더운 여름철이 되어 어쩌다 부채를 하나 장만한 조륵은,

부채가 닳을까 봐 부채를 벽에 매달아 놓고 그 앞에서 가서 머리만 흔들었다.

어느 날 동네 사람이 어쩌나 보려고 생선 한 마리를 조륵의 집 마당으로 던졌는데,

이것을 발견한 조륵이 “밥도둑놈이 들어왔다!” 하고 법석을 떨면서,

냉큼 집어 문밖으로 내던져 버렸다.

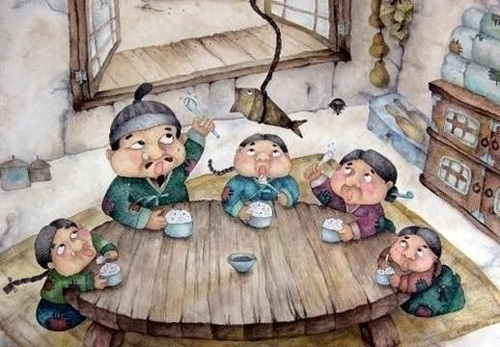

조륵은 일 년에 딱 한 번 고기 한 마리를 사는데,

다름 아닌 제사상에 놓을 굴비였다.

그리하여 제사를 지내고는 굴비를 천장에 매달아 놓고,

밥 한 숟가락 뜨고 굴비 한 번 보고, 또 밥 한 숟가락 뜨고 굴비를 보았다.

식구들이 어쩌다 두 번 이상 보면,

“얘, 너무 짜다. 물 먹어라.” 하고 소리쳤다.

어느 날은 장모가 놀러왔다가 인절미 조금 남은 것을 싸갔는데,

나중에 알고는 기어코 쫓아가 다시 빼앗아 왔다.

이렇게 일전 한 푼도 남에게 주거나 빌려주는 일이 없고,

인정도 사정도 눈물도 없이 모으고 또 모으다 보니,

근동에서는 둘도 없는 큰 부자가 되었다.

그렇게 자린고비로 방방곡곡 소문이 날 대로 난 어느 날,

전라도에서 유명한 자린고비가 찾아와서,

“조선생, 나도 전라도에서는 소문난 구두쇠인데, 어느 정도 구두쇠여야 큰 부자가

될 수 있습니까?” 하고 물었다.

그러자 조륵은 전라도 구두쇠가 묻는 말에 쓰다 달다는 말도 없이 한참을 있다가,

“그러면 나와 같이 나갑시다.” 하며 전라도 구두쇠를 데리고 충주 탄금대로 갔다.

가면서 전라도 구두쇠는 신발을 아낀다고 교대로 한짝은 신고 한짝은 들고 가는데,

조륵은 아예 신발 두 짝을 모두 들고 갔다.

그것만 봐도 조륵이 한 등급 높은 자린고비가 분명했다.

탄금대에 오르자 전라도 구두쇠에게, 시퍼렇게 굽이쳐 흐르는 강물 쪽으로 뻗은

소나무가지에 매달리라고 하였다.

전라도 구두쇠는 영문을 몰랐지만, 큰 부자가 되고 싶은 일념에 소나무가지에

매달렸다.

그러자 조륵이, “이제 한쪽 팔을 놓으시오.” 하였다.

그대로 따라했더니 한참 후에, “됐소. 이젠 한쪽 팔도 놓으시오.” 한다.

전라도 구두쇠는 시퍼렇게 질려서,

“아니, 그러면 저 강물에 빠져죽지 않습니까?” 하고 소리쳤다.

몇십 길 되는 낭떨어지 밑에는 시퍼런 강물이 굽이치며 혀를 낼름거리고 있었다.

전라도 구두쇠는 얼른 두 손으로 나뭇가지를 붙들더니 죽을 상이 되어 벌벌 떨었다.

그제야 조륵은, “그러면 이제 올라오시오.” 하고는,

전라도 구두쇠가 땀을 뻘뻘 흘리며 나뭇가지에서 벗어나자,

“큰 부자가 되려면 예사로운 구두쇠 정도로는 안 됩니다.

방금 전 나뭇가지에 매달려 죽게 되었을 때의 순간을 잊지 마시오.

만사를 죽기를 각오하고 실행한다면 목적한 일을 달성할 수 있을 것이오.”

하고 말했다. 전라도 구두쇠는 조륵의 말에 고개를 끄덕였다.

그날 밤, 전라도 구두쇠는 조륵의 사랑방에서 자게 되었는데,

몇 년을 내버려두었는지 창구멍이 뚫어져서 바람이 숭숭 들어왔다.

전라도 구두쇠는 주머니에 들어 있던 창호지 조각을 꺼내어 저녁밥을 먹을 때 남긴

밥풀 몇 알을 붙여서 대강 창구멍을 가리고 잤다.

그러고는 아침에 조륵의 집을 나서면서,

“조공! 문에 발랐던 종이는 내 것이니 뜯어 가렵니다.” 하였다.

조륵은 눈빛 하나 변하지 않으면서,

“암요, 떼어 가시오.” 하였다.

전라도 구두쇠가 많은 것을 배웠다는 기쁨에 활개를 치며 걸어가고 있는데,

뒤에서 다급한 목소리가 들려와 무슨 일인가 하고 돌아보니,

조륵이 헐레벌떡 뛰어오는 것이 보였다.

이윽고 전라도 구두쇠 앞으로 온 조륵은 턱에 받친 목소리로,

“그 창호지는 손님 것이니 가져가도 좋지만, 종이에 묻은 밥풀은 우리집 것이니

떼어놓고 가야 마땅하지 않소.” 한다.

전라도 구두쇠가 할 수 없이 창호지를 내어주자,

조륵은 준비해 온 목침 위에다 종이를 펼쳐 놓더니,

칼로 밥풀자리를 박박 긁어내어 주머니에 담아 가지고 갔다.

전라도 구두쇠는 “과연! 과연!” 하고 탄복하며 고향집으로 갔다.

이렇듯 지독한 자린고비 행색이 마침내 조정에까지 알려졌는데,

조정에서는 조륵의 이러한 행위가 미풍양속을 해친다고 판단하고는,

정확한 사실 여부를 알기 위해 암행어사를 파견하기로 하였다.

그리하여 이씨 성을 가진 암행어사가 과객 차림을 하고 조륵의 집에 가서

며칠 묵으며 사정을 알아보기로 하였다.

그런데, 암행어사가 며칠 묵는 동안 보아하니,

조륵은 한양에서 소문으로 듣던 그 자린고비 조륵이 아니었다.

암행어사라고 눈치챈 것 같지는 않은데, 식사때마다 진수성찬에 술까지 대접하고,

그야말로 칙사대접이 따로 없었다.

아무래도 이상하다 싶어서 수소문해 보니,

조륵이 환갑이 되는 해부터 누구에게나 후하게 대하고,

어려운 이웃을 보면 불러다가 돈도 주고 쌀도 주는 등,

아주 딴 사람이 되었다는 이야기였다.

암행어사가 사정을 알고 그만 떠나려고 인사를 하자, 조륵은,

“이삼 일만 더 있으면 내 환갑이니, 기왕 좀더 쉬다가 잔치나 보고 가시오.” 하였다.

그리하여 못 이기는 체하며 잔칫날까지 묵게 되었는데,

그날, 조륵은 잔치에 모인 사람들에게,

“여러분, 그 동안 나는 나 혼자 잘 살려고 구두쇠 노릇을 한 게 아니오.

여러분 모두에게 도움이 되고자 한평생을 근검절약하며 재산을 모았소.

환갑날인 오늘부로 내 일은 모두 끝났소.” 하면서,

전재산을 어려운 사람들에게 골고루 나누어 주었다.

암행어사는 임금께 조륵의 이러한 선행을 자세하게 고하였고,

임금도 기특하게 생각하여 친히 가자(加資) 벼슬을 내리고 칭찬하였다.

그 후 조륵에게 도움을 받은 많은 사람들이, 조륵을 ‘자린고비(玼吝考妣)’가 아닌

‘자인고비(資仁考碑)’라고 부르며 칭찬하였는데,

여기에서 ‘고(考)’자는 “나를 낳아준 어버이”란 뜻이라고 한다.

출처; 향토문화대전

慈仁考碑(자린고비) 조륵 선생 유래비문

조륵선생(1649~1714)은 조선 인조때 증부 참봉 조유증(趙惟曾)의 넷째 아들로,

음성군 금왕읍 삼봉리에서 태어났으며, 선생의 생가가 있다.

선생은 평생을 부지런하게 일하고 절약하여 구두쇠라는 말을 들으면서 만석군의 재산을 모았다.

선생이 회갑을 맞아 당시 전라 경상도 지역에 심한 가뭄으로 고통을 받고 있는 기근민들에게 그 동안 모은 재산을

아끼지 않고 많은 도움을 주었다.

선생의 도움을 받은 기근민들이 선생의 고마운 뜻으로 공을 기리고자 자인고비(慈仁考碑)라는 송덕비를 세웠는데 고(考)자는 나를 낳아준 사람도 부모지만 내가 죽게 되었을 때 도와준 것 또한 부모라 하여 조륵선생이 어려운 이웃을 도와 이들을 살게 해 주었기 때문에 사랑스럽고 어질기가 부모 같다는 뜻을 명명한 것으로 전해진다.

또한 경상 전라 지방의 관리들이 선생의 공을 조정에 상소하여 정3품에 해당하는 가자(加資)의 벼슬이 하사 되었으나 선생께서는 내 남은 재산으로 어려운 사람을 도와 주었을 뿐인데 그것이 무슨 대단한 일이냐며 끝까지 벼슬을 사양했다고 한다.

평생 동안을 피땀 흘려 모은 재산을 자신이나 후손들이 호의 호식 하지않고, 어렵게 살아가는 이웃에게 아낌없이 도와 주었던 선생의 근검 절약정신과 자선사업의 행적은 우리고장의 자랑이라 하겠다.

1995년 10월 후손들에 의해 충주시 신니면 대화리 화치마을 뒷산 중턱 조륵선생의 묘소에 자린고비 정신이 담겨저있는 묘비가 세워저 그의 높은 뜻을 후세에 기리고 있으며 지금도 선생에 대한 많은 일화가 전해지고 있다.

IMF경제위기 상황에 처한 우리는 선생의 높은 뜻인 음성의 자린고비 정신을 몸소 실천하여 이를 극복하고 항상 어려울 때 일수록 근검 절약을 생활화하면서 불우한 이웃을 내 가족처럼 돌보자는 취지에서 1998년부터 자린고비 대상제를 시행하고 있으며 그 뜻을 기리고자 이 유래비를 세우게 되었다.

1998년 11월 일 음성군수

'🤍 文 學 > 우리말 우리글 .' 카테고리의 다른 글

| 추가된 표준어 (0) | 2024.04.03 |

|---|---|

| 창피하다 (0) | 2024.03.30 |

| '으악새' (0) | 2024.01.02 |

| 틀리기 쉬운 한글 102가지 (0) | 2023.04.29 |

| 틀리기 쉬운 한글 맞춤법 6가지 (0) | 2023.04.28 |