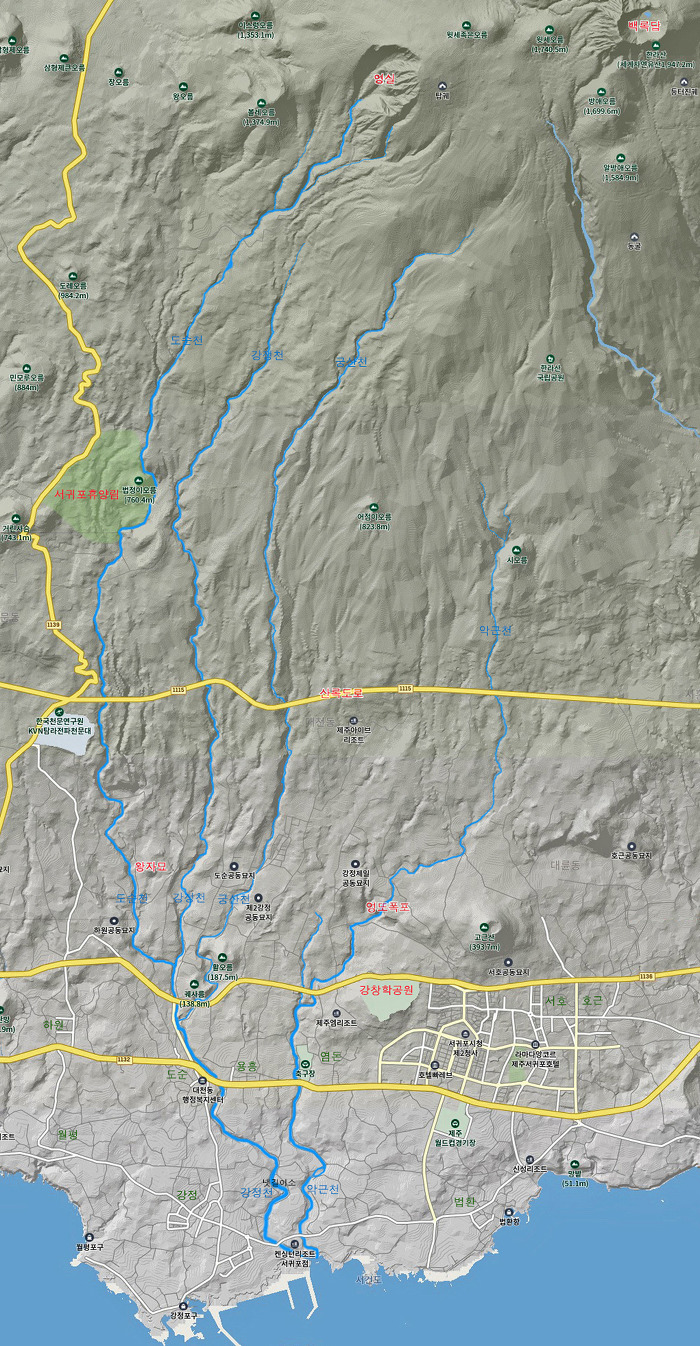

도순천 (道順川)

강정은 옛부터 '일강정(一江汀)'으로 도민사회에 널리 알려진 마을이다.

쌀이 귀한 제주지방에서 이곳 강정에서 생산되는 쌀 품질이 제일 좋다는 평가에서 유래된 말이다.

밭벼에서 나온 쌀마저 맛보기 힘들었던 시절에 '나룩'을 생산할 수 있는 논을 가졌다는것 자체만으로도 타 지역 사람들의 부러움을

사기에 충분했다.

강정은 이런 자부심에서 나온 말이다.

강정의 자부심은 이런 논에서 솟아났고, 그 바탕에는 사철 흐르는 강정천(옛날에는 加內川, 加來川)이 있기에 가능했다.

강정천의 공식 하천명은 도순천이다.

벼농사가 성행했던 강정천 하류에는 선사시대 유물이 집중분포한다.

유물산포지는 '썩은섬'에서 월평동 '동물개'에 이르는 10만여평의 면적으로 산남일대에서 가장 넓은 유물산포 범위를 갖고 있다.

물 좋기로 소문난 강정 하구는 매년 여름철이면 몸속까지 차갑게 느껴지는 계곡 물을 벗삼아 은어축제가 열린다.

축제가 열리는 조금 상류에 강정 취수장이 있다.

강정취수장은 지금으로부터 20년 전인 지난 1971년 시설용량 5천톤 규모로 1차 물막이 공사가 시작 된 이래,

1981년부터 현재 상태인 2차 공사로 이어졌다.

강정천의 1일 취수량은 2만7천톤.

1993년 보조수원으로 개발된 악근천의 물을 추가로 공급받아 이 일대에서만 하루 3만5천톤이 취수 되고 있다.

9만명에 가까운 서귀포 시민중 70%에 이르는 5만7천여명이 강정물을 식수로 먹어 왔으니 서귀포의 생명수나 다름없다.

취수장 상류에는 '냇길이소'가 위치해 있다.

강정 주민들은 오래전부터 지난날 일강정(一江汀)의 꿈을 키워내고 다시 미래로의 제일강정의 꿈을 빚어내는 곳이 바로 강정천

냇길이소라고 의미를 부여했다.

냇길이소는 주위의 경관이 수려하고 아름다울 뿐만 아니라 특히 소를 애워싼 주위의 절벽이 일품이다.

주민들은 폭포와 암벽, 은어, 깨끗한 물 등 네가지가 길상(吉相)이라 하여 '넷길이소'로 불려졌다고도 전한다.

우회도로 제2도순교에서 하류 2백m 지경은 하천이 합류하는 지점이다.

도순천은 하류에서는 강정천이라 불리지만 이곳 도순지역의 지명에서 하천지명이 고시됐다.

제2도순교 방면이 영실로 향하는 주류이고 동북쪽으로 이어진 하천은 녹나무자생지로 이어진다.

도순천(강정천)의 분수령이 된 곳이다. 도순주민들은 이 합류지점을 '거린내'라 부른다.

녹나무자생지는 제3도순교 주변에 위치해 있다.

이곳 녹나무자생지 군락은 천연기념물 제162호로 지정 보호되고 있다.

서귀포시 하원은 도순천 상류에 있는 마을이다.

이 하천의 발원지인 영실의 행정구역이 바로 하원이다.

영실은 하원동 산1번지이다.

하원에는 귀중한 역사․문화적 유물들이 많아 관심을 끈다.

제주선인들은 샘이 흐르거나 물이 있는 곳에 터전을 정하고 그곳에서 역사와 문화를 빚어냈다.

서귀포 우회도로 탐라대학교로 통하는 세거리 서측에 위치한 법화사와 강정천 두 주류사이에 있는 왕자묘는 하원마을뿐 아니라

제주의 중요한 역사 문화유적으로 손꼽힌다.

법화사(法華寺)는 제주시 외도동 수정사(水精寺), 삼양동 원당사(元堂寺)와 더불어 제주지방의 대표적 사찰로 알려져 있다.

최근 발굴조사에 위해 고려 원종 10년(1269)~충렬왕 5년(1279)까지 중창된 기록이 있는 명문기와가 출토돼 이 시기에 크게

번창했던 사실이 확인됐다.

그러나 이후 교세가 점점 약화되기 시작하여 16~17세기에는 사찰의 명맥만이 유지되다가,

18세기에는 터만 남게 되었다.

이때부터 찬란했던 불교문화는 사라지고 말았다.

1914년 도월(道月)선사가 폐사된 법화사터에 포교소를 설치했으나 한국전쟁 당시 모슬포육군훈련소 3숙영지로 사용되면서

절터는 더욱 훼손되었고 1960년쯤 숙영지로 사용됐던 일대의 초가를 헐어내고 정지 작업중 직경 80~1백20㎝의 주초석(株礎石)과

거대한 지대석들이 발견돼 사찰의 규모를 짐작케 해주었다.

법화사지 발굴조사는 1982년부터 모두 8차에 걸쳐 실시됐으며 1987년 지금의 대웅전이 복원됐고,

구품연지(九品蓮池)의 존재가 확인돼 1천6백여평 규모로 복원됐다.

법화사에서 동북쪽으로 약 3㎞쯤 위치에 '하원동 분묘군'이 있다.

일명 '왕자묘'라 불리는 분묘로, 영실에서 발원한 강정천 두 주류의 사이 해발 2백m 지경 나지막한 능선상에 위치해 있다.

묘가 위치한 곳은 이 곳 지명으로 '웃간장'이라 하며 마을 주민들에 의해 '왕자골'이라 불린다.

'웃간장'의 '간장(間場)'은 대정현 관아의 8소장(八小場) 간에 위치해 있음을 지칭하는 말이다.

분묘 3기가 남북으로 연결된 이 묘들은 탐라국 지배세력이었던 왕자의 묘인지,

아니면 원(元)의 양왕자(梁王子)와 관련된 분묘인지를 놓고 아직도 전문가들 사이에 논란이 여전하다.

왕자묘는 일제때에 심한 도굴로 인해 원형을 알아볼 수 없을 정도로 파손된 이후 현재 문화재당국에 의해 복원된 상태다.

도순천 변 법정악 일대에는 삼림욕을 할 수 있는 휴양림이 조성돼 있다.

1995년 개장한 서귀포자연휴양림이다.

숲 자체가 휴양림이기도 하지만 삼림욕을 편하게 할 수 있는 각종 편익시설이 갖춰져 있어 찌든 도시민들을 반긴다.

우리나라 최남단 유전자보존림이라 할만한 영실 소나무림 등반로 옆 계곡은 산행을 하는 사람들에게 여간 반가운 생명수이다.

이 하천은 영실계곡에서 시작됐다.

바로 도순천의 발원지다.

제주의 대표적인 비경을 간직한 영실은 계곡이라기보다는 도내 최대 규모의 분화구라는 사실이 밝혀 졌다.

국내 화산지질학계의 권위자로, 당시 현장 답사에 참가했던 부산대 윤성효교수는,

'영실은 지금까지 알려진 것과는 달리 화구 중앙에 거대한 돔을 갖춘 분화구'라고 강조했다.

용암절벽이 파노라마 처럼 양쪽으로 넓게 펼쳐져 있고,

절벽 상단에는 갖가지 군상들이 호령하듯 버티고 서 있다.

바로 오백나한이다.

절벽 틈으로는 많은 양은 아니지만 용출수가 흘러나오고 있다.

수직 절벽에는 진녹색의 부처손이 다닥다닥 붙어 절벽과 함께 고락을 같이하고 있다.

도순천은 결국 영실 병풍바위 일대 해발 1,600m 부근에서 발원해 남서류하다 강정하구로 이어지고 있다.

영실 서북쪽 불래악 남쪽 기슭에는 국성제를 지냈던 존자암이 있으며,

영실 동쪽에서는 베일속에 감춰져 있던 '수행굴'의 존재가 확인됐다.

수행굴의 발견은 존자암과 더불어 제주 불교유적을 새롭게 조명하는 화두를 던졌다.

* 출처 : 한라일보 대하기획 `한라산학술대탐사' 제1부/ 생명의 근원, 하천과 계곡

'🤍 濟州道 > 耽羅 濟州島 .' 카테고리의 다른 글

| 제주의 하천 - 창고천(倉庫川) (0) | 2022.04.30 |

|---|---|

| 제주의 하천 - 중문천(中文川) (0) | 2022.04.30 |

| 제주의 하천 - 연외천(淵外川) (0) | 2022.04.30 |

| 제주의 하천 - 동홍천(東洪川) (0) | 2022.04.30 |

| 제주의 하천 - 효돈천(孝敦川) (0) | 2022.04.30 |